Оперативная связь с богами

Левченко подметил еще весьма любопытную деталь. Японские монахи-отшельники ямабуcи накладывают маленькие черные коробочки, которые называются токин, на лоб точно так же, как евреи – свой тфиллин. Размер токин практически тот же, что и у еврейского тфиллина, только тфиллин имеет форму кубика, а токин – круглый.

Тфиллин – это небольшая коробочка из кожи, в которую вкладывается кусочек текста Торы. Эта коробочка имеет два ремешка. При наложении тфиллина используется два таких предмета. Одна коробочка прикладывается на руку в районе чуть выше запястья, и закрепляется ремнями, которые опоясывают почти всю руку до плеча (правши навязывают на левую руку, а левши – на правую). Другая коробочка крепится на голове.

Наложение тфиллина необходимо производить перед молитвой к Богу.

Но что такое «молитва к Богу»?.. Это – обращение к Богу, связь с Богом. Собственно, именно так это и трактуют иудеи, когда объясняют, что смысл ритуала – общение с Богом. Однако для чего при этом необходимы дополнительные элементы в виде коробочек на ремнях, никто не может уточнить.

С точки зрения обычной логики, если Бог является совершенным сверхъестественным существом, общение с которым происходит на духовном уровне, то причем тут какие-то дополнительные материальные приспособления?.. Для духовного общения они не нужны. Но они есть!.. И вся процедура очень сильно напоминает… общение по современному мобильному телефону или рации!.. Мы фактически реально имеем использование неких специальных устройств для связи с богом.

Однако кожаная коробочка с кусочком текста (пусть даже и священной для иудеев Торы), с точки зрения приземленно-технической, средством связи служить не может. Она – лишь муляж, изображение некоего другого более реального технического устройства. То есть иудеи на самом деле сохранили только некий порядок действий в своем ритуале и образ некоего предмета, который был техническим устройством, позволявшим действительно осуществлять непосредственную связь с Богом.

Косвенно именно такой вывод подтверждается теми древними текстами, в которых упоминается, что тфиллин накладывал на себя и Бог. Из этого напрямую вытекает, что Богу тоже было необходимо какое-то дополнительное приемно-передающее устройство для удаленной связи. Вполне, между прочим, логично – для любой связи помимо передатчика должен быть и приемник.

Любопытно, что в одной из угаритских надписей описывается наложение тфиллина на голову Баалом, который был «главным конкурентом» ветхозаветного Яхве. С точки зрения монотеистической религии это не лезет ни в какие ворота, а вот если рассматривать «богов» (в том числе и Яхве!), как представителей высоко развитой цивилизации, которая имела какие-то мобильные средства связи в такой форме, то исчезают все противоречия. Ведь не в единственном же экземпляре было такое устройство…

В мифологии самых разных народов боги имеют «волшебные» предметы, которые надеваются на голову и которые дают возможность богам слышать, видеть и знать, что происходит где-то далеко. У нас, представителей цивилизации, ушедшей достаточно далеко по пути технического прогресса, подобные описания вызывают вполне четкие ассоциации как раз с какими-то приемо-передающими устройствами. Причем устройствами, позволяющими осуществлять передачу не только звуковой, но и визуальной информации. Например, с помощью видеокамер, отблеск света в объективе которой древний человек запросто мог бы принять за блеск драгоценного камня. И очень часто в описаниях «волшебных» предметов богов, надеваемых ими на голову, указывается, что эти предметы украшены «драгоценными камнями».

Вполне логично, что если боги по каким-то причинам считали необходимым общаться не только между собой, но и с кем-то из людей, то они должны были снабдить такими приемо-передающими устройствами и соответствующего человека. С этой точки зрения, привлекает к себе внимание так называемый урей, украшавший головное одеяние фараонов.

По мнению египтологов, урей – всего лишь стилизованное изображение богини-кобры Уаджит, покровительницы Нижнего Египта. Урей мог надеваться поверх царских головных уборов – двойной короны и немеса (полосатый платок). С уреем на лбу изображали не только фараонов, но и богинь, отражавших те или иные аспекты Уаджит, а также облеченных царской властью богов Гора и Сета.

В 1919 году при раскопках в Саккаре был обнаружен урей фараона Сенусерта II, выполненный из цельного слитка золота с вставками из гранита, сердолика, бирюзы и ляпис-лазури. Еще один подлинный царский урей был найден три года спустя в гробнице Тутанхамона. Понятно, что в этих случаях мы также (как и у евреев с японцами) мы имеем лишь имитацию некоего коммуникационного устройства…

Если сейчас тфиллин может надевать перед молитвой практически любой верующий еврей, то ранее на это имели право лишь представители высшего духовенства. Оно и понятно – боги снабжали коммуникационными устройствами далеко не всех, а только избранных. Определенные аналогии прослеживаются и в Японии – токин надевают далеко не все монахи, а лишь ямабуси.

Ямабуси в переводе означает «спящие в горах». Это последователи направления под названием сюгэндо, удалявшиеся в горы для аскетической практики. Другие их названия: яма-но хидзири – «горные мудрецы»; сюгэндзя – «занимающиеся практикой для обретения магических способностей»; сюгёся – «занимающиеся аскетической практикой»; гёдзя – «практикующие». Далеко не все из них оставались в горах постоянно, ведя жизнь отшельника в полном смысле этого слова. Подавляющее большинство совершало восхождения в горы лишь эпизодически. В остальное время они либо находились в храмах, связанных с сюгэндо, либо странствовали, забредая подчас в самые отдаленные уголки Японии. Постепенно они обрастали приверженцами из числа мирян. Когда наступало время восхождения на святые горы, ямабуси служили для них проводниками и наставниками в постижении таинств горного отшельничества. Таких ямабуси стали называть сэндацу.

Доктринальные вопросы для ямабуси были далеко не главным. Для них гораздо важнее была реальная аскетическая практика и ее результат – чудодейственные возможности. Основу практики ямабуси составляли длительные паломничества по святым горам. По сути, они и составляли жизнь наиболее ортодоксальных аскетов. Во время этих паломничеств последователи сюгэндо посещали различные места силы: водопады, священные пруды и озера, причудливые вершины. Там они совершали различные ритуалы и обряды в надежде, что ками и будды наделят их сверхъестественной силой.

Правительство в первый период существования движения сюгэндо (VII–VIII век нашей эры) относилось к нему крайне неодобрительно. Связано это было с тем, что сюгэндо, представлявшее синкретическое учение, которое соединяло буддизм, синтоизм и даосизм, никак не вписывалось в политику государственного буддизма.

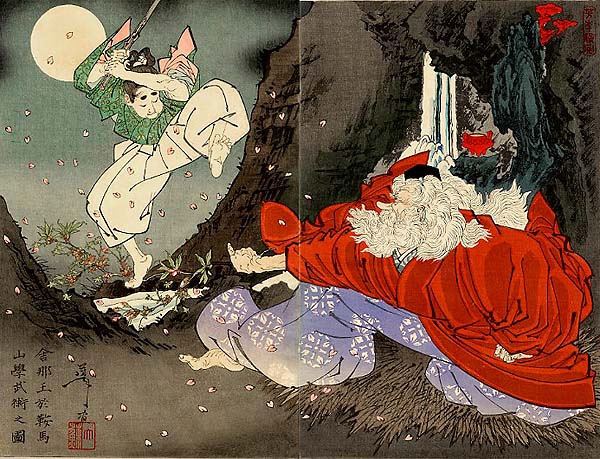

Последователей сюгэндо делят на две группы: сюгэндзя – буквально означает сторонник школы Сюгэндо, и ямабуси, что означает монах-отшельник. В качестве ямабуси иногда выступают персонажи японской мифологии и легенд, например, божество Содзёбо.

Содзёбо (букв. «монашествующий правильный человек») – мифический король тэнгу, мелких божеств, населяющих горы и леса Японии. Содзёбо изображается как древний Ямабуси-тэнгу в красном платье с длинными белыми волосами и неестественно длинным носом, верный последователь учения Сюгэндо. Он носит с собой веер из семи перьев, как символ высшего положения в иерархии тэнгу. Он очень силен – в одной из легенд говорится, что он имеет силу тысячи обычных тэнгу. Содзёбо живет на горе Курама, находящейся к северу от Киото. По идее Хаяси Радзана, Содзёбо являлся главой тэнгу, живущих на горе Курама, которые представляют одних из трех Дайтэнгу (Великих тэнгу).

Очень краткое заключение

Это лишь при поверхностном взоре Япония может показаться совершенно изолированной и обособленной от всего остального мира страной. Чуть более внимательный взгляд сразу же выявляет вовлеченность жителей Японского архипелага в общемировой процесс с самых древнейших времен.

Современные пробелы в наших знаниях древней истории этой страны огромны. Но их можно заполнить. И начинать этот процесс можно уже сейчас. Древние объекты и артефакты – как на суше, так и в прибрежных водах – способны не только помочь в заполнении этих пробелов, но и кардинально изменить всю картинку далекого прошлого Японских островов и населявших ее обитателей. И немалую помощь в этом могут оказать местные легенды и предания – то, что ныне считается лишь выдумками и фантазиями наших предков.

Понятно, что сделать это далеко не просто. На этом пути надо преодолеть сопротивление не только традиционных археологов и историков, которое имеет место во всех странах, но и местных культурных традиций с их многочисленными запретами и ограничениями, а также предвзятым отношением к айнам – коренным жителям архипелага, роль которых в прошлом Японских островов явно недооценена.

Но если исследователи смогут преодолеть эти барьеры (а особенно, если это захотят сделать сами японцы), думаю, нас ждут очень интересные открытия, связанные с самыми разными обитателями этого удаленного уголка планеты. И с предками современных японцев, и с айнами, и с мифическими героями и полубогами, и даже с земными и небесными богами – представителями древней высоко развитой цивилизации.

Хочется надеяться, что эта книга сможет хоть немного приблизить время таких открытий.

Добавить комментарий