Говоря другими словами, надежно выявлять печи, которые использовались именно для выплавки металла, можно лишь по сохранившимся остаткам и отходам металлургического производства, которые и сами-то порой обнаружить не так-то просто. По этим причинам многие древние металлургические печи заведомо оказались вне внимания археологов, принявших их за обычные печи для приготовления пищи или обжига гончарных изделий…

Именно остатки и отходы металлургического производства дают максимальное количество исходной объективной информации для восстановления истории металлургии. Это не только готовые изделия и слитки, оставшиеся на местах древних поселений металлургов, но и обломки керамических тиглей (сосудов, в которых осуществлялась выплавка металла), остатки различных руд, инструменты для размельчения руды и обработки металла, а также шлаки, образовавшиеся в процессе выплавки металла и выброшенные мастерами за ненадобностью.

Для анализа состава руд, выплавленных из них металлов и образовавшихся при плавке шлаков ныне используются самые разные методы, названиями и описаниями которых загружать здесь читателя я не буду. Это практически все методы и технологии, которые составляют арсенал современных минералогов, геологов и других специалистов, в той или иной мере соприкасающихся с металлургическим производством. Приведу лишь одну очень важную, на мой взгляд, мысль, высказанную одним из исследователей истории металлургии, имеющим громадный опыт в этой области.

«…в настоящее время не существует какого-либо одного метода, который бы безусловно решал поставленные проблемы, и применение всех возможных методик неизбежно, если мы, конечно, стремимся к корректному результату» (С.Григорьев, «Проблема рудной базы, использования флюсов и организации производства в древней металлургии Южного Урала»).

Эксперимент проверяет теорию

Достаточно очевидно, что историки и археологи не могли самостоятельно задействовать весь арсенал аналитических методов, который необходим для исследования артефактов, связанных с металлургическим производством. Не та у них подготовка. И им неизбежно пришлось привлекать соответствующих специалистов, которые уже по самому роду своей деятельности не были «чистыми» гуманитариями (как археологи и историки), а являлись представителями естественных наук – технарями. А технари – своеобразные люди. Среди них всегда найдутся те, кому мало только что-то изучать и исследовать – им надо еще и попробовать!.. То, что называется – пощупать своими руками!..

Действительно, сбор аналитических данных и выстраивание на их основе каких-либо теорий – дело, конечно, важное и нужное. Но теория – это только теория, и она нуждается в проверке. А проверкой для теории может служить лишь практика. В том числе – эксперимент. И совершенно логичным результатом вовлеченности технарей в задачу по восстановлению истории освоения человеком металлов стало появление такого направления как экспериментальная металлургия.

«Вероятно, самый ранний эксперимент в изучении древней металлургии распорядился провести около ста лет назад граф Вурмбранд. Его рабочие-металлурги в простейшем горне диаметром полтора метра использовали древесный уголь, обожженную руду и в процессе плавки улучшали условия горения слабым нагнетанием воздуха. Через двадцать шесть часов они получили приблизительно двадцатипроцентный выход железа, из которого выковали различные предметы» (Р.Малинова, Я.Малина, «Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох»).

В первой половине ХХ века проводились эксперименты, которые в основном были связаны с выплавкой железа, что соотносится историками с уже довольно поздними стадиями освоения металлов человеком. И для этого имелись вполне естественные причины. Во-первых, база археологических находок по ранним эпохам в тот период была существенно более узкой, нежели в настоящее время, и исходного фактологического материала было крайне мало. Во-вторых, имелись труды античных авторов, в которых сохранились описания некоторых деталей древних металлургических технологий, а античность – время активного перехода человечества в век железа. И в-третьих, технология выплавки железа долгое время практически не изменялась. Достаточно сказать, что еще буквально несколько сотен лет назад в Европе для выплавки железа использовали обычные сыродутные печи, мало чем отличавшиеся от древних своих аналогов. Поэтому у экспериментаторов была уверенность в том, что относительно недавние описания металлургического процесса, которые имелись у авторов периода уже средневековья, давали им вполне адекватные данные и о более древних временах.

Впрочем, некоторые одиночные эксперименты касались все-таки более ранних этапов металлургии и были связаны с получением из руды меди и бронзы.

«В 1910 году историк металлургии Гоулэнд загрузил в плавильную печь пирог, состоящий из древесного угля, малахита, оловянной руды (касситерита) и известковых добавок. Получив таким образом бронзу, Гоулэнд счел, что его эксперимент достоверно воспроизводит процесс открытия бронзы в древности. Само же открытие он приписал случайной удаче» (С. Иванова, «Металл: рождение для цивилизации»).

Еще в начале ХХ века австрийский исследователь М.Мух проверил возможность получения меди в костре из медных сернистых руд – главным образом халькопирита. А в 1938 году английский ученый Коглен провел серию экспериментов по выплавке меди из малахита. Эксперименты этих двух исследователей дали весьма важные результаты, и мы чуть позже к ним вернемся…

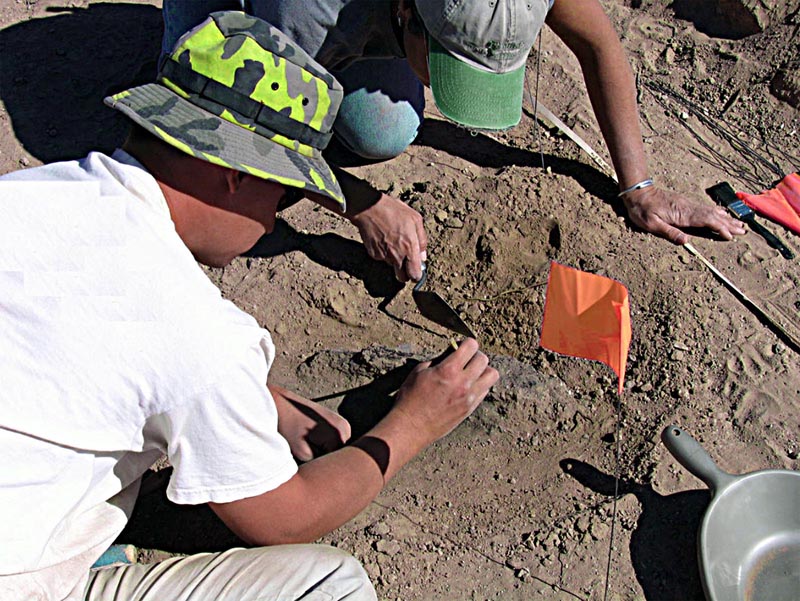

Всплеск экспериментальных исследований по выплавке меди и бронзы – то есть по более ранним этапам древней металлургии – пришелся на конец ХХ века. Этому благоприятствовало сразу несколько обстоятельств. Прежде всего – существенно пополнился круг археологических находок по ранней металлургии. Во-вторых, расширялись геологические изыскания, что позволило использовать их результаты по рудной базе конкретных территорий для изучения древних очагов металлургии. И в-третьих, в это же время активно развивались и совершенствовались как непосредственно аналитические методы исследований, так и используемая в них аппаратура. Параллельно расширялся и сам ассортимент аналитических методов, которые исследователи применяли для изучения древних артефактов. Все это вместе существенно пополняло ту базу корректных «исходных данных», которые были необходимы экспериментаторам.

В нашей стране, по вполне понятным и естественным причинам, значительное развитие экспериментальная металлургия получила на Урале и в его окрестностях, ведь именно здесь было обнаружено большое число древних поселений с признаками металлургической деятельности их обитателей (см. далее).

Первоначально экспериментальные исследования выполняли лишь вспомогательную роль – они использовались для проверки тех теорий и гипотез, которые выдвигались историками и археологами по результатам аналитических исследований древних артефактов. И на этом пути экспериментальные исследования достигли весьма немалых успехов – был развенчан целый ряд мифов, которые ранее господствовали в представлениях историков и археологов, и на анализе которых мы остановимся чуть позднее.

Однако этим дело не ограничилось, и ныне можно констатировать, что экспериментальная металлургия стала особым (и в определенной степени самостоятельным) направлением в науке со своими специфическими особенностями, задачами и методами.

«…если на первых этапах наших работ в области эксперимента это занятие выглядело скорее игрой, то впоследствии мы сориентировались на целенаправленное получение информации. Причем для этого вовсе не обязательно получать в ходе эксперимента медь или изготавливать сосуды. Зачастую неудачные опыты дают в информационном плане значительно больше. Гораздо эффективнее отрабатывать отдельные узлы проблемы, иногда целенаправленно идя на бракованную плавку» (С.Григорьев, И.Русанов, «Экспериментальная реконструкция древнего металлургического производства»).

И в этом нет ничего удивительного, ведь в эксперименте отрицательный результат – тоже результат…

Следует лишь учитывать, что экспериментальная металлургия не дает точного и ясного ответа, какие именно технологии и приемы использовали древние мастера. Скорее наоборот – она способна определить, какие приемы и методы они не использовали или не могли использовать. Таким образом экспериментальная металлургия лишь сужает перечень вероятных, а не строго определенных технологий.

Историки и археологи не любят работать в условиях вероятностей, когда вместо однозначного ответа имеется целый ряд возможных решений, но для технарей это как раз наиболее привычное и даже естественное состояние…

Выплавка металла из руды

Прежде, чем перейти к рассмотрению результатов экспериментальной металлургии, некоторые из которых оказались весьма неожиданными даже для самих экспериментаторов, необходимо немного остановиться на базовых основах физико-химического процесса выплавки металлов, дабы дальнейшее было понятно и тем читателям, которые далеки от данной отрасли. Для этого мы рассмотрим процесс выплавки меди и/или бронзы на примере простейшего горна (т.е. металлургической печи) для тигельной плавки.

Как показывают археологические данные, древние металлурги строили свои печи (горны) буквально из подручного материала – обычной глины (иногда укрепляемой с помощью каркаса из веток деревьев или кустарников) или смеси камня с глиной. Этого им было вполне достаточно для решения первой важной задачи – обеспечить зону, в которой можно было сохранять необходимую для выплавки металла температуру без излишних тепловых потерь. В такую печь помещалось топливо – древесный уголь, который получали посредством обжига обычной древесины.

Непосредственно плавка металла осуществлялась в тигле – обычном керамическом сосуде, который помещался на горящие угли или прямо в их массу. В тигель предварительно загружалась шихта – специально подготовленная смесь, которая включала в себя кусочки размолотой руды или смеси разных руд, тот же древесный уголь и так называемые флюсы (добавки). Древесный уголь был необходим для обеспечения восстановительного режима протекающих в тигле химических реакций, а флюсы – органические и/или неорганические добавки – для снижения температуры плавления, для повышения текучести выплавляемого металла, а также для связывания лишних примесей, которые неизбежно присутствуют в руде. Примеси, соединяясь с веществом флюсов в процессе плавки, образуют шлак, плотность которого меньше плотности выплавляемого металла, в результате чего шлак всплывает вверх, и его легко отделить от полученного металла по окончании процесса. На первых этапах шлак удалялся простым механическим способом (ударами молотка) после остывания и раскалывания тигля, а позднее было освоено и удаление еще расплавленного шлака, что позволило сохранять тигель в целостном виде и использовать его неоднократно.

Пока все выглядит довольно просто…

Рассмотрим теперь химию процесса.

Появилась идея по поводу нагрева углей, руды, камней в горшках. Имея походный опыт, приходилось обогревать палатку путем, нагретых в костре камней. Так что по аналогии – для обогрева или поддержания температуры. Возможно на такой горшок непосредственно в жилище можно было установить котёл или сковороду.

Тиуанако никак не может иметь возраст 15 тыс лет. Почему? Да потому что Тиуанако построен уже на высохших селевых наносах, что принесла цунами от упавшего у Филиппин астероида (Великого Потопа). Потому Тиунако может иметь верхний край в 8-9 тыс лет (сколько надо времени что б селевые массы высохли и стали твердыми?) А война Богов была в 3,5-4-5 тысячелетиях до н. э. (список Манефона о правителях додинастического периода). Вот и выходит, что Тиуанако был построен между 6-7 тыс и 9 тыс лет назад.

Тиуанако:

Возник как небольшое поселение ~1500 г. до н.э. (культура Chiripa),

Стал городом-центром ~500 н.э.,

Достиг расцвета ~700–1000 н.э.,

Был покинут ~1150 н.э. (засуха, социальный распад).

→ Это подтверждено сотнями радиоуглеродных дат, стратиграфией, керамикой, палеоботаникой.

¹⁴C (уголь из жилищ) Угли под Акапаной 720 ± 30 н.э.

OSL (песок в основании) Заполнение под Пума-Пунку

720 ± 60 н.э.