Максим Солдатов

В этой статье я расскажу об увиденных мною фактах и попытаюсь объяснить их со своей позиции. Это мои предположения, основанные на личном опыте. Ничего не имею против, если у кого-то после прочтения статьи возникнут собственные соображения, отличные от моих.

В мае 2023 года в старом Каирском музее мной случайно замечены крайне удивительные следы на внутренней вогнутой поверхности вазы, изготовленной из серого гранита.

Локализация вазы в музее и ее внешний вид

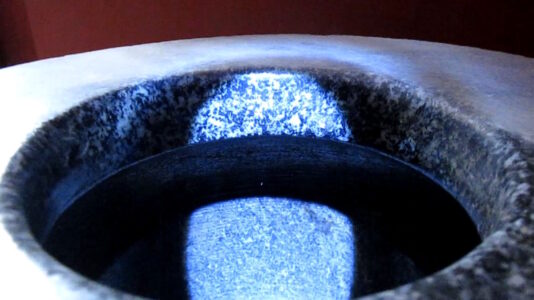

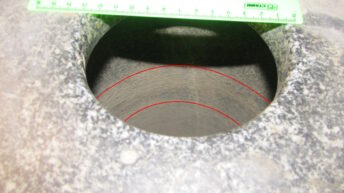

Итак, ваза из серого гранита высотой около 60 см. была дополнительно поднята на постамент, который не позволял заглянуть внутрь. Даже при моём росте 1,82 м, не хватало ещё сантиметров 20. Подсветив фонариком, я все же заглянул и, увиденное мной привело меня в состояние изумления. На внутренних стенках вазы хорошо были видны ровные горизонтальные концентрические периодически повторяющиеся следы обработки. Сегодня подобную обработку можно было бы сделать на расточном станке. Но как подобной повторяемости добились в глубокой древности?

Синеватый цвет фонарика сместил фотографии в синий спектр, зато выгодно повысил контраст на фото.

Разглядывая вазу, я обратил внимание на отверстия в её ручках. И они вызывали не меньшее удивление. Эти следы трудно соотнести со следами от крупного абразива. Больше всего они похожи на след от метчика при нарезании резьбы.

Возникают сомнения в утверждениях историков (и не только), что эти следы оставлены в результате сверления с применением свободного абразива, например, песка.

Напоминаю форму и пропорции вазы.

Диаметр отверстия горлышка вазы около 13см, а самой вазы около 40 см.

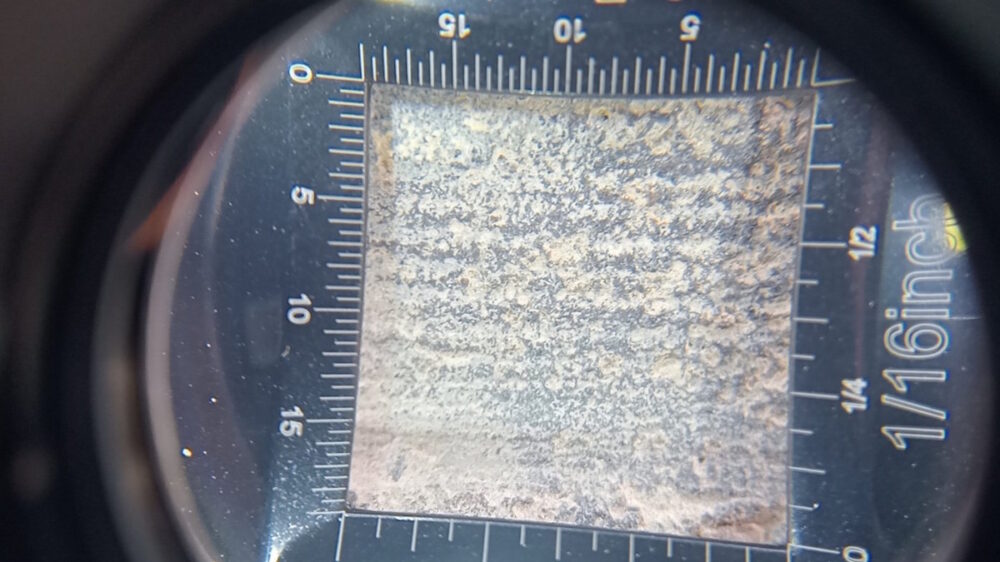

Внутри вазы на стенках сосуда хорошо видны следы обработки и любой может убедиться, что они сильно отличаются от технологии, которую использовала та же Вдовина Ольга в проекте портала «Антропогенез.ру» и настойчиво выдаваемую за чуть ли не единственно возможный способ при производстве сосудов из камня в древнем Египте. На фото видно, что здесь нет ни следов ударного воздействия, ни следов шлифовки или выравнивания свободным абразивом.

Горло вазы слева

А в силу искривлённости поверхности и отрицательности наклона стенки эти следы не могут быть результатом трубчатого сверления с применением свободного абразива.

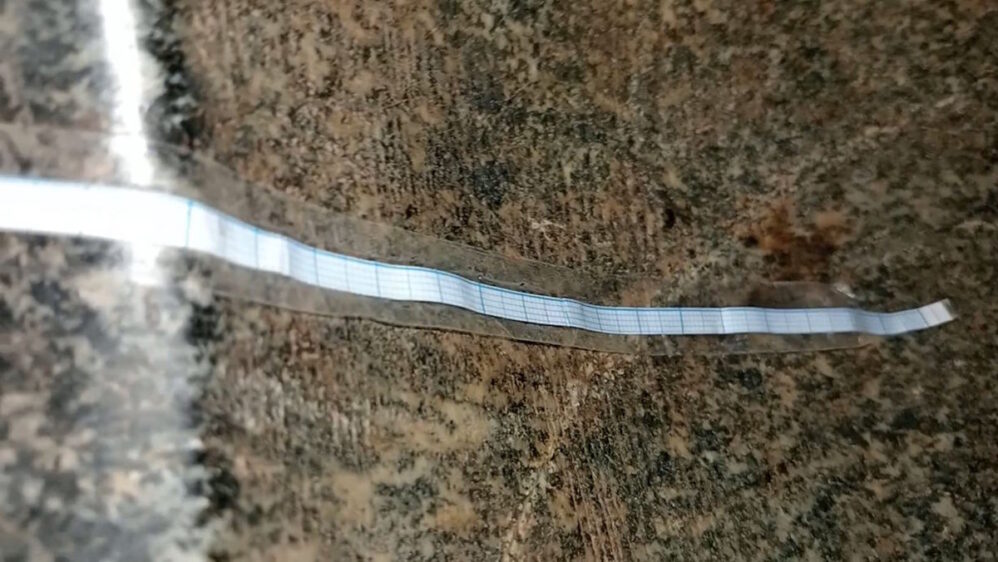

Скриншоты взяты из видео автора. Горло вазы сверху.

Во время моего первого посещения музея, ваза стояла в коридоре. Пусть и «возведенная» на высокий пьедестал, создававший сложности при желании заглянуть внутрь, но к ней хотя бы можно было подойти и при желании рассмотреть следы обработки внутри.

А вот во второй мой приезд обнаружить ее оказалось непросто. По непонятной причине её убрали в нишу другого зала, а подход к ней оказался прегражден обломками саркофага. Ничем особо не примечательный, он мешал подойти близко к вазе. Утверждать, что это сделали специально, я не стану, но такие мысли мне в голову приходили ))

Но когда нельзя, но очень надо, то можно. Я пробрался в обход обломков саркофага к вазе.Были сделаны видео и фотосъёмка, а для масштабирования в этот приезд я приготовил полоску миллиметровки, наклеенную на скотч. Однако, за эту миллиметровку я был освистан сначала смотрительницей зала.

Потом пришёл полицейский. Затем пришёл мужчина в штатском и потребовал на английском, чтобы я показал, что я снял на смартфон. Меня спасло то, что я как в фильме «Брат-2» сказал, «Да не понимаю я по-вашему».))

И из фото и видеоматериалов показывал на смартфоне лишь те, что без миллиметровки.

Но речь вовсе не про мои «геройства». И не про дилетантское желание всё в музее перетрогать и найти «тайное и спрятанное», а потом с криками «сенсация» бежать в интернет.

Речь о следах. Они есть. Любой желающий может приехать и самостоятельно убедиться в их наличии. Как написал Франк Тилье в своей книге «Синдром Е»: «Любое действие оставляет след, тут нет исключений».

Гранит — это прочная горная порода и, хотя его можно обрабатывать природными материалами, например кварцевым песком или алмазом и корундом, в каждом из этих случаев следы обработки будут выглядеть по-разному. Алмаз и корунд будут срезать частицы кварца в составе гранита, а песок, (по сути, являясь тем же кварцем, что и в граните) кристаллы кварца будет либо скалывать, либо крошить.

Я спросил у Евгения Юрьевича Гири, трасолога по следам на древних каменных артефактах и одновременно спикера «Антропогенеза», как и чем могли оставить подобные следы на выпуклой!!! поверхности вазы? Он тоже, после небольшой переписки и осознания проблемы сказал, что не понимает. И в качестве ответа прислал ролик Романа Карцева « Тут уж что уж, что уж тут уж».)) Из чего я могу предположить, что однозначного ответа у него нет.

Надо признаться, в музее я совершил оплошность. Увлекшись следами обработки на вазе, я совершенно забыл сфотографировать музейную табличку. Конечно, можно предположить, что ваза на самом деле не древняя, что она может быть репликой, изготовленной в 20 веке, и будут правы. Заранее согласен, эта ваза действительно может оказаться современной репликой с древнего сосуда, хотя это маловероятно. Исхожу из того, что это все же музейный экспонат, да и подобные следы можно увидеть не только на этой вазе. В Египте они встречаются повсеместно.

Теперь, пора вернуться к тому, о чем я упоминал в самом начале этой статьи. К фактам и моей попытке их объяснить.

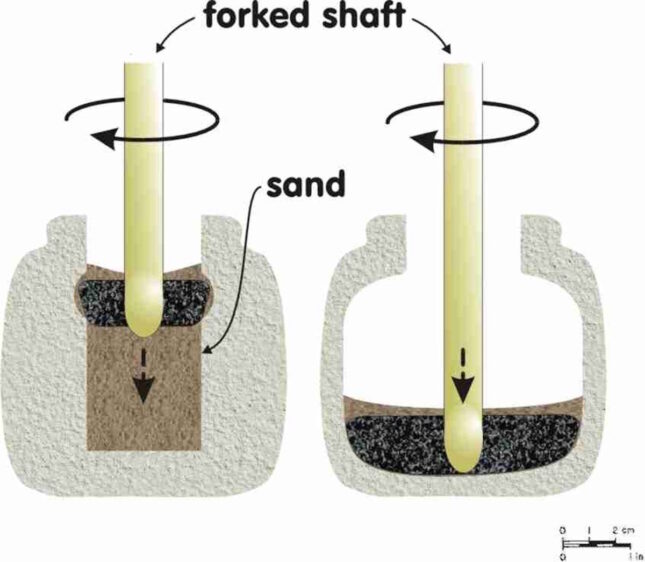

На рисунке изображен процесс сверления сосуда, каким его сегодня представляет официальная наука.

И все бы хорошо, метод выглядит рабочим. Но… Хоту напомнить, что материал нашей вазы — это серый гранит. И сразу становится очевидным, что равномерных следов находящихся на примерно одинаковом расстоянии таким образом не получить. Даже если основной целью будет не изготовление сосуда, а получение самих следов. Распределение свободного абразива в зоне реза будет всегда случайным. Следовательно, ожидать равномерной скорости сверления и равномерных борозд не приходится.

А вот резец с равномерной подачей, такие следы оставить как раз может. Но где автоматическая подача и где древний Египет? Для подобной работы необходимы подшипники высокого качества, специальные механизмы подачи резца. Да и материалы самого резца обычным камнем не заменить. Он должен быть не только прочным на излом, но и выдерживать внушительное давление в зоне реза. Об этом говорит и шаг работы инструмента. И глубина реза. Возможно, если методами микроскопии поискать в кавернах обработанной части сосуда следы инструмента, их там можно было бы и сегодня найти.

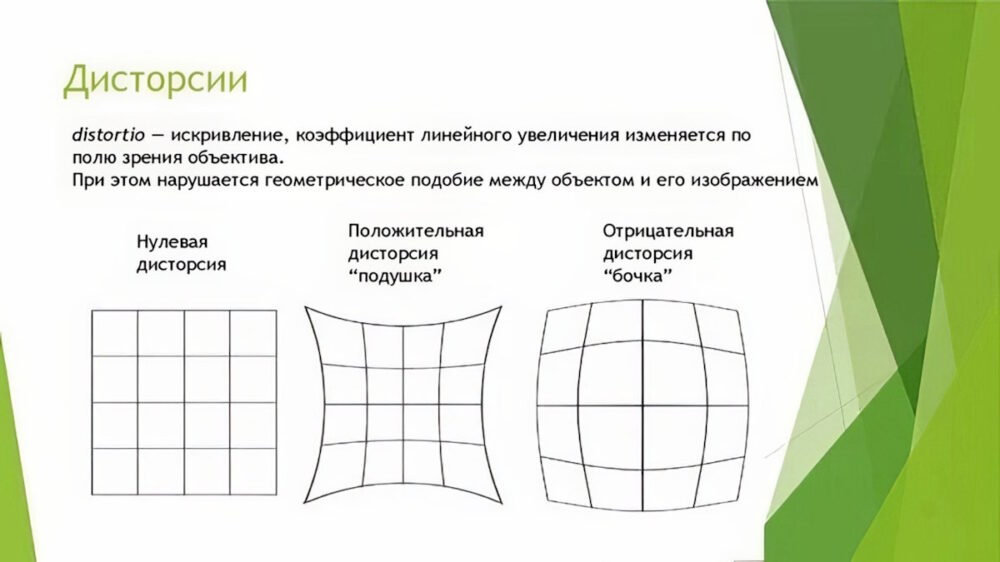

Делать окончательные выводы основываясь только на визуальном наблюдении самонадеянно. И уж тем более основываясь на фото и видео материалах. Даже современная оптика может вносить искажения, такие, как дисторсия.

Даже простой слепок внутренней обработанной части уже поможет сделать далеко идущие выводы. Если, как и в случае со знаменитым керном №7, ныне хранящимся в музее Петри, там вдруг обнаружится двойная или одинарная спираль, то это будет однозначным свидетельством применения высоких машинных технологий.

На фото, кадры из фильма «Невероятные проекты древнего мира». Знаменитый керн №7 готовят к 3Д сканированию, сам процесс сканирования и его результат – цифровая объемная модель.

Или измерение чистоты обработки и центровка. В своих недавних замерах Кристофер Данн установил точность центровки сосудов, датируемых на одном из авторитетных мировых аукционов исторических ценностей, додинастическим и раннединастическим периодами, на уровне 3-5 микрон. А чистоту обработки поверхности 1-3 микрона!

И таких сосудов было проверено не один и не два, их было более десятка! Случайностью такого не объяснить, а оценка экспертов аукциона не позволяет предположить ошибку в датировке.

Отнести время изготовления нашего сосуда к римскому периоду так же не получится. Не было тогда таких технологий. Реконструкция римских технологий перепиливания мрамора с применением свободного абразива дала скорость пиления 6,7мм в сутки штрипсовыми медными пилами с постоянным подсыпанием песка. Какие же здесь должны были использоваться технологии, сплавы и нагрузки, когда мы видим, что за один оборот вазы или резца, пусть и на финишной стадии обработки,резец проходил около 1мм в граните?

Потому я и предполагаю работу резцом, что все остальные известные древние технологии не вписываются в наблюдаемую картину. Инструмент с несколькими рабочими зонами оставлял бы параллельные риски. А стачивание камнем или свободным абразивом оставило бы характерные хаотичные следы. Кстати, такие следы на этой вазе тоже есть. То ли технологии были утеряны и поверхность пытались выровнять обычным песком, то ли кто-то пытался уничтожить следы высоких технологий… Боюсь, нам этого никогда не узнать. Но попытка осталась неудачной, сточены только те места, куда рука могла дотянуться. А вот непосредственно под горлышком их затереть не удалось, человеческая анатомия не позволила.

В заключении хотелось бы призвать изучать факты вне зависимости от того, вписываются ли они в современную научную парадигму или нет. И не отворачиваться от «неудобных» фактов под предлогом – «Этого не может быть потому, что этого не может быть никогда». Именно к такому подходу призывал Андрей Юрьевич Скляров.

Приведу еще один известный пример – след пиления с хорошо читаемым шагом инструмента. Только дело в том, что это базальтовый пол возле Великой пирамиды и сегодня считается, что пилился он древними египтянами.

Желающие могут сами увидеть, на какую глубину уходил инструмент за рабочий ход.

Для справки: современная скорость распиловки базальта подобными горизонтальными штрипсовыми пилами на камнеобрабатывающих заводах от 30 до 45 мм в час…

Если подобная обработка была возможно с первобытными технологиями, для чего изобретать современные камнеобрабатывающие станки?

Но, как говориться, это уже совсем другая история. )) А может быть и тема для следующей статьи.

С уважением, Максим Солдатов.

Современные египтологи – сторонники официальной науки – просто дурят людей, приписывая древним египтянам все заслуги в строительстве пирамид, храмов, создании невероятных артефактов. Почему до сих пор этих “ученых” не призовут к ответу?!

Ведь совершенно очевидно, что представители Древней Высокоразвитой Цивилизации обладали технологией плавления камня. Камень разогревался локально, например мощным лазером. И по разогретому камню, вслед за лучем лазера, обрабатывающий резец шел, как по маслу. Подобный метод обработки возможен и при современных технологиях, вопрос лишь в том, что он требует огромного количества энергии. Рядом с обрабатывающим станком придется ставить электростанцию. Пирамиды и являлись этими электростанциями. Ведь они совсем не случайно весьма точно ориентированы относительно направления Север-Юг, и , соответственно, магнитного поля Земли. Каждая пирамида – это генератор. Тоннели в них – это волноводы, камеры – это резонаторы, “саркофаг” – аккумулируещее устройство.

Что касается конкретно этой вазы, и многих других, ей подобных: здесь режущий инструмент был особой формы. На конце шпильки закреплены и подпружинены два резца. В состоянии покоя слабые пружины прижимают резцы к шпильке, получается по форме “карандаш”. При плавном увеличении оборотов резцы все сильнее расходятся. При максимальных оборотах инструмент имеет форму буквы Т. При достаточно разогретом локально камне, регулируя частоту оборотов, можно высверливать внутренние полости переменного диаметра.

По поводу принципа работы пирамид: у нашей цивилизации нет даже аналогов подобных устройств. Пирамида преобразовывала волновую энергию, быть может энергию гравитационного, или магнитного поля Земли – в электрическую.

Представители Древней Высокоразвитой Цивилизации – это визитеры. Они останавливались в Египте на 2 – 3 столетия. Может у них летающая тарелка сломалась, не знаю. Может Атлантида из-за произошедшего землятрясения под воду ушла.

У них был договор с местным населением: мы вам построим все, что хотите, в том числе дворцы, и храмы ваших богов, но дайте нам делать свои дела.

В Мексике останавливалась другая группа представителей Древней Внеземной Цивилизации.

Факт в том, что на нашей планете они не остались.

Мне вот интересен другой факт: в ХХ веке, еще со времен Говарда Картера, откопавшего пирамиду Тутанхамона, каждая из пирамид была в буквальном смысле раскопана из-под песка. Также вокруг пирамид проводились дополнительные археологические раскопки многими экспедициями. Было обнаружено множество объектов, в том числе каменная площадка, деревянная лодка фараона, и другие. Но никто, нигде не обнаружил дорог с очень твердым основанием, ведущих от каменоломен к пирамидам. А теперь объясните: как огромные каменные блоки, в частности гранитные, весом под сотню тонн, находящиеся в центральных конструкциях пирамид, доставлялись из каменоломен через десятки километров, по бездорожью, по барханам зыбучих песков? Ведь если вы повезете сейчас через пустыню такой блок, не важно на технике, или без – вы просто зароетесь вместе с ним в песке. Даже чтобы толкать статонный блок с помощью примитивных рычагов – эти рычаги нужно во что-то упереть. В пустыне рычаги упирать не во что.

Иными словами: представители Древней Высокоразвитой Цивилизации обладали технологией левитации, и перемещали камни по воздуху, в том числе на вершину пирамид.

В то время пустыни не было.

На самом деле ответ на данный вопрос может оказаться гораздо проще, чем технология левитации. Пирамиды по всей видимости строились в допотопный период (о чем свидетельствуют соответствующие следы потопа на блоках самих пирамид), когда климат в этой части Египта принципиально отличался от того, что мы наблюдаем в настоящее время (не забываем в том числе о теории смещения полюсов Земли как возможной причине). Никакой пустыни не было и в помине, климат был достаточно влажным, практически субтропическим (это подтверждают современные исследования). А блоки могли доставляться как водным путем, так и по земле (без помех от песка). В свою очередь, это не исключает возможное наличие дорог в древности, которые скорее всего были разрушены потопом, а их остатки скрыты под толщей песка. Поэтому, высокоразвитая цивилизация вполне могла использовать вполне традиционные способы перемещения блоков. Технология левитации (скорее всего с использованием магнитного поля), если и имелась в арсенале данной цивилизации, то этому нет никаких подтверждений. Кроме того, скорее всего данная технология была бы довольно энергозатратной, и при наличии возможностей для достижения целей другими, более простыми путями, можно предположить, что предпочтение отдавалось именно более простым способам.

Максим, спасибо за интересное видео в Камневедах. Я обратил внимание на любопытную деталь в недопиленном саркофаге. Как строитель. Все углы в этом саркофаге как будто просверлены, а потом выровнены. Это когда вы внутри снимали.

Если интересно мой канал на Дзене Видеть узнать рассказать всем. Хотелось бы комментарии по сверлению саркофага по углам

Константин, здравствуйте.

Следы сверления внутри саркофагов у ЛАИ имеются, но тот нижний внутренний угол сопряжения торца и дна, который “словно пальцем провели” не подходит под эту технологию в силу своего расположения.

Именно поэтому и родилась столь невероятная гипотеза про временное ослабление связей внутри породы.